3276.8mm一発プリントを攻略する

連続印刷で長尺印刷を実現する方法は既に確立したので、あまり意味はないかもしれないが、WordやExcelでは実質的に一発で印刷する以外に手段が見当たらないので、先日紹介したリンクの記事を元に、PX-5600向けにフォローする。ついでに他のアプリケーションもフォローする。

結論から言えば、いずれも結果的にPX-5600のユーザ定義サイズの上限(長さ3276.8mm)を超える印刷はできていないので、もしそれ以上の印刷が必要な場合は、やっぱり「長尺モードで逐次印刷」する以外の手段が見当たらないのが現状。

ただし、うち以外の環境(プリンタも含めて)だと、用紙サイズの上限とか余白とか、このとおりになる保証がないことをお断りしておく。テスト環境は先日の実験時と同じ。

さて、今回の一連の実験はプレビューまでで良否がわかる(プリンタを動かす必要がない)ため、先日の実験と違って時間帯を選ばずできるのが強みだ。ただしプリンタはオンラインにしておかないとプレビュアが起動しないのは、今回の実験から見たら減点だ(^^;

なお、印刷設定でいう『ロール紙』と『ロール紙長尺モード』の違いが結局わからない。印刷設定の表現に従えば『ロール紙』設定でバナーシートを印刷するのは『長尺印刷』ではないと主張しているようにみえるが、一般には単に「いつもより長い用紙」が『長尺』とみなされているようだ。

一方で私は「連続で印刷すると前後をひっつけてくれる」のが、印刷設定でいう『長尺モード』だと思っていたが、先日の実験で『非長尺モード』でも(たぶん)ひっつくことが証明されたので、この推測もハズレだった。

そこで、先日の「A3ノビ長を連続印刷する」のと、今回の「完成サイズを一発で印刷する」試みとを区別するために、ここでは以後、前者を『逐次長尺(またはバナー)印刷』、後者を『単票長尺(バナー)印刷』と呼び分けることにする。当然、たぶん一般には通用しない言葉なので注意。というか、私の知らないところでちゃんとした用語が確立していたりして!?

Word2007で単票バナー印刷

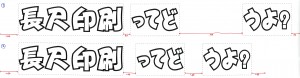

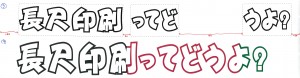

ページサイズの上限が558.7mmだったので、3276.8mmに出そうとすると、1:6スケール以下で作成せざるを得ない。今回はわかりやすく、1:10スケールで作業する。解像度も10分の1になってしまうかもしれないが、通常の文書より10倍以上離れて見るなら問題ない、と思う。

ということで、Wordでページサイズを横327.68mm、縦21mmに設定する(目標がA4幅ロール紙の場合)。

この状態で設定できる最小の余白は、長尺方向3×2mm、直角方向3mmなので、実質的な印刷範囲は3216.8x180mm。まあ実用には堪えるか!?

これを10倍に拡大してプレビュー。まずは軽く成功。

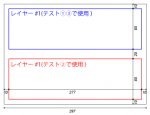

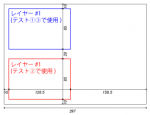

Excel2007で単票バナー印刷

ページサイズは、プリンタドライバに登録されている用紙サイズのいずれかしか選べない。そこでまず、3276.8x210mmの『A4ロールMAX』をユーザ定義用紙として登録して、Excelから選ぶ。実戦では、3276.8mmではなくそれ以下の出力したい長さで定義することになるであろう。

文字の大きさを手入力で400ポイントとかにすると、Excelのプレビュー・プリンタドライバのプレビューとも、一応所期の結果は出てくる。実際にプリントできるかどうかは不明だが、Illustratorでダメだった時のことを考えれば、ドライバからのプレビューがOKということから期待できそうに思われる。

もしこれが本当に印刷できたら、Excelの普及率も勘案すると、3メートル程度の長尺印刷を単発で印刷することに限れば最強のアプリケーションと言えるかもしれない。

PowerPoint2007で単票バナー印刷

20.32×2.54cmの『バナー』があらかじめ登録されている(PowerPointはセンチ単位)。これを使って『用紙サイズに合わせて印刷』してくれ、という意図らしいが、ここではあえて限界に挑む。

まずはExcelの時と同様に、希望の長さの長尺紙を登録しておく。

ページサイズの上限が142.22cmなので、1:4スケールの81.92×5.25cmのスライドを作成する。んで印刷設定で400%に拡大してプレビュー(&印刷)。もっとも『用紙サイズに合わせて印刷』するなら、人間が計算しやすいスケールにする必要はない。

PhotoshopElement10で単票バナー印刷

とりあえず3276.8x210mm・300dpi・カラーの設定でページが作成しようとすると、警告が出て長辺を2540mmに修正される。180dpiにすれば作成可能。

で、印刷しようとすると「このサイズの画像は220dpi以下で印刷される」みたいな警告が出るが、元々180dpiなので余計なお世話だ。

試しに上記のサイズで設定できる最高の解像度を調べたら『232.543dpi』だった。まあ、用途を考えれば180dpiでも充分に許せる範囲であろう。

IllustratorCS4で単票バナー印刷

はじめから3276.8x210mmのRGB300dpi原稿が作成できるが、再三指摘しているように、印刷まで成功するとは限らない。

PSEでいいヒントをもらったのでいろいろ試す。

解像度を落とすとどうなる?

PSEのように、解像度を落とせば印刷できる可能性が高い。とりあえず3276.8mmx210mmのページを、ラスタライズ効果『標準(150dpi)』で作ってみた。

結果は見事プレビュー成功。

4分の1スケールで作って、400%拡大するとどうなる?

819.2mmx52.5mmのページを、ラスタライズ効果『高解像度(300dpi)』で作ってみた。

これを400%拡大(または「用紙サイズに合わせる」)してプレビューをかけると、こちらも成功。まあ実質75dpiだからねえ。

ただし、Illustratorの場合、印刷用紙選択や拡大率の指定は、アプリケーション側の印刷メニューで行った方がよい。プリンタドライバ側で設定しても、アプリケーションの印刷メニューのプレビュー画面には反映しないので注意。最終的には、ドライバのプレビューで確認できるけど。

旅の終わり

まだやり残している課題はあるかもしれないが、どう工夫しても『単票長尺印刷』に一定の長さ制限があることは確かそうなので、いわゆる『逐次印刷方式』で長尺印刷が実現できる以上、一発印刷にはそれほど思い入れが生じない。

というわけで、長尺印刷の探検は本記事をもってひとくぎり。私自身が長尺印刷をやる予定は当面ないけど、誰かの役に立てば幸いである。

申し上げるまでもないが、こちらの環境でできたことが、他の環境でできるとは限らないし、できなかった時の責任は負いかねる。印刷の前には、面倒でもドライバの『プレビュー』で、うまく印刷できそうかどうか確かめていただきたい。