大台ヶ原

2010年11月7日(日) 天気曇時々晴 愛猫会他メンバー6人

避暑(!)のために計画したつもりが、紅葉の時期にずれ込んだ大台ヶ原。時期がよすぎて駐車場が心配ということで、早朝出発を試みる。西大台地区が立入禁止でなかったら、小処温泉から登るつもりで駐車場の心配なんかしなくてよかったのに、何年先でも大台ヶ原は逃げないと思っていたのが誤算であった。

単独ならいくらでも早く出発するところだが、メンバーによっては始発電車で移動経路上にご足労いただく関係で、朝6時過ぎに四条烏丸を出発。

やはり大台ヶ原は遠く、到着は9時を少し回ってしまったが、予想に反して駐車場はガラガラ(汗)。「紅葉は見頃過ぎ」というアナウンスだけでなく、これもやはり、高速道路タイムバーゲンの影響かもしれない。みんな高速で行きやすい、または高速でしか行けない場所に殺到するのだ。

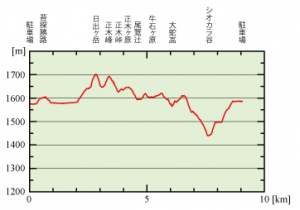

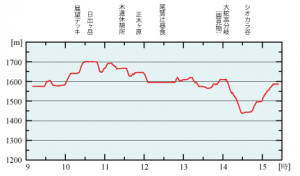

さて、大台ヶ原(東地区)は基本的に周回コースとなっている。右回りか左回りか迷うところだが、日出ヶ岳の[主峰]と大蛇嵓(だいじゃぐら)の[インパクト]と、どちらの魅力を後に取っておきたいかで判断していただければと思う。ただし、乗合やツアーで帰らないといけないなど、下山時刻に制約がある場合は、当然ながら見に行きたい方を先にした方がよい。また大蛇嵓~駐車場の区間はマイナス150mの谷渡りで時間の計算がしにくいので、安全を期するなら1周にこだわらず中道を通った方がいいかもしれない。

第1区: →日出ヶ岳

我々はそもそもコースも各ポイントも未経験なので、どちらから回るかはサイコロでも振って決めるしかない。「『ストックの向くまま』と宣言して帰る方向に倒す」という持ちネタは、スタート早々ゆえ憚られたのでメンバーに意見を求めた結果、軒並み天の邪鬼につき、人間の本能に反する時計回りを選択した。

駐車場入口脇の苔単勝路を回ってから、遊歩道本線を日出ヶ岳に向かって歩く。序盤から、所々落ち葉が積もっているコンクリートの舗装路で少し拍子抜け。しかし京都周辺の杉林とは違った雰囲気の山林に期待が膨らむ。

- 苔探勝路を歩く

- 苔探勝路の苔

- 苔探勝路の苔

主周回コースに出たあと25分ばかり歩いて、主峰直下の鞍部に到達。ここで初めて熊野灘が視界に入る。

天気は絶好にはほど遠かったが、それでも熊野灘は楽勝で見えた。こちら1年に400日雨が降ると言われているので、どうやら残りマイナス35日のうちの1日に運良く当たった(笑)ようだ。滅多に来られないところなので、これだけ視界があれば文句は言えない。

展望デッキから見下ろすと、尾鷲の街がすぐ近くに見えて、ここからなら歩いてでも駅まで行けそうな気もするが、実際には直線でも10km以上離れているそうな。

- 展望デッキに到着

- 日出ヶ岳に向けて呼吸を整える

- 曇りだけど熊野灘は見える

展望デッキで力を蓄えて、いよいよ山頂アタック?開始。大台ヶ原名物の立ち枯れが見え始める中、ほんの6分ほど登って日出ヶ岳に到着。避難所を兼ねた展望台と一等三角点のある立派な頂上である。愛猫会史上最高地点だ。しばらく360度の眺望を楽しむ。

- 日出ヶ岳下の立ち枯れ

- 日出ヶ岳三角点

- 正木峠=潮岬方面

- 尾鷲方面

- 大峯方面

- 大杉谷=志摩方面

参考までに、ベストな時は、山頂から富士山が見えるらしい(売店に証拠写真あり)。果たしてドライブウェイが通行可能な時期に、これだけ見えるのは年に何回あるだろうか? 少なくとも平日に本業を抱えているアマチュア写真屋がこれに当たるなら、その運を宝クジを当てるのに使った方がいい、ような気がする。

第2区: →正木が原

風が強くて身体が冷えるので、山頂からは早々に退散。先ほどの展望デッキを通り過ぎて、正木峰(正木峠?)に登り返し。

- 正木峠に向かう

- 立ち枯れ

- 正木峰から日出ヶ岳

シロヤシオの並木を抜けたあとは、本格的な立ち枯れの風景が始まる。大台が原の写真といえば、大抵ここの写真になる。みんな半分ぐらいこの風景を目当てにやってくるのかもしれないが、本当は、元の樹林に戻したいみたい。少なくとも、立ち枯れがこれ以上広がらない努力はされているようだ。

私は大台ヶ原って大昔から今みたいな風景かと思っていたのだが、実際は、そうなったきっかけは意外と最近で伊勢湾台風らしい。台風で樹林の一部が倒れて、それが引き金でみるみる立ち枯れが広がったらしい。

ということは、日本百名山は、つまり裸山になる前の大台ヶ原に対して選定されたのであった。裸山になってから?有名になるとはねえ。

植生保護のため、ここまでの道はすべて舗装か、立派な木道が組まれている。ここで「お遍路では、橋の上で杖をついてはいけないルール」の話が出る。地元のクイズなのでたまたま知っていたが、木橋にせよ石橋にせよ、杖をついたら傷むけど、そのまま注意しても掻き捨てる恥しか持ち合わせていない旅人は聞かないので「橋の下には宿を断られた弘法さんが休んでいる」と言って信心に訴えたのだ。あるいは私が木橋の上でストック使っているのを暗に注意しようとしてくれたのかもしれないが、私はもとよりそんなことは承知なので、本日は終日ゴムのキャップをはめている、とストックひっくり返してみたら、キャップに穴が開いていて石突が覗いていた(汗)。さすがに手応えなり音なりでわかるはずなので、直接突いたことはなかっただろうが、これは不覚。

とりあえず木道の上で使うのやめようと思った時は既に遅く、木道はそのあたりでおしまい。正木峠以降は生きている木が混ざりはじめて、道も石ゴロゴロの山道に変わった。

- 正木が原に入る

- 正木が原の立ち枯れ

- 正木が原の倒木

- 幹が朽ちてなお立っている

- 正木が原から正木峰

第3区: →大蛇嵓

正木が原からおよそ10分で尾鷲辻に到着。ここから尾鷲方面の下山路と駐車場へのショートカットルートが分岐するが、当然予定どおりのコースをとる。

東屋があったので昼食。本当はもう少し先の牛石ヶ原の方が開放的で昼食には好適とのことだが、ここで数組のグループがストーブを使っていた。なるほど周囲に草木のない東屋あたりがストーブには好適かもしれない、というか牛石ヶ原では使うの憚られるかもと思ったため、無理矢理ここでお昼を広げる。結果的に、牛石ヶ原でもストーブは普通に使われていた(汗)。ストーブでメンバーに即席みそしる提供。しかし混ぜたり具を拾ったりする道具を忘れる^^;

弁当をたたんで歩くこと15分、神武天皇の巨大な銅像(たぶん想像図)に迎えられて、牛石ヶ原に到着。牛石ってこれのことらしい。昔の人は何でも思いつくなあ。

ところでこの神武天皇像、どっちを向いているのか気になったが、どうも尾鷲の方を向いているようだ。少なくとも大和や九州は向いていない。尾鷲の方といえば、ムリにこじつければ上陸地点だが、まあ単純にハイキングコースに正対させようとしただけのような気もする。

大勢のハイカーが休憩する中を素通りすると、立ち枯れと笹は見納め。ここからは普通の山道に変わる。10分足らずで大蛇嵓分岐に到着。

向かう途中で右手に絶壁(紅葉つき)を発見して感動して、木々越しにもかかわらず写真まで撮ったが、結果的にこれはほんの序の口にすぎなかった。戻り道で同じ場所を通った時には「ふーん」で終わってしまうのが、考えようによっては恐ろしい。

というわけで、いよいよ大蛇嵓に取り付く。岩を登った先には、対面の尾根まで何もない絶壁が広がっていた。日出ヶ岳への木道にある柵は、両脇の草木を守るためだったのかもしれないが、ここにある柵は、まさしく人間の命を守るための物である。

800m下には熊野川支流の東の川が、ちょうど晴れ間にかかって光っている。

紅葉は見頃過ぎと言われていたが、確かにコース沿いの葉っぱはほとんど散っている一方で、大蛇嵓から見る台高山脈中腹の紅葉は、最高の見頃。まさに錦に見立てるにふさわしい、赤と黄色の入り交じった自然の紅葉である。

- 岩によじ登ると…

- さっきの絶壁が遮る物なし

- 先端までこわごわ下りる

- 足下には一面の紅葉

- 日差しを映す東の川

- 紅葉の向こうには大峰山

ところで『嵓』とは何か? 帰ってから調べたら『岩』の異体字らしい。なるほど言われてみれば。というか『岩』の方が後にできたらしい。

以下単に想像だが

「山の上にある石」ということで『嵒』という文字ができて、

「山は上部にもってくる」というトレンド!?のせいで『嵓』になって、

いつの間にか『品』が石を表すことが忘れられて「なんで品物なの!?」ということで会意文字化して『岩』になったのではないかと。

その結果「山に石が埋まっている」みたいな形になってしまったが、まあ「山のような石」と読むことで、別に山の上にかどうかは無関係な「デカい石」の意味として生まれ変わった、のかどうかは責任が持てないので注意いただきたい(笑)。

あと、どうして『ぐら』と読むのかがまだわからない。地図を見たら周辺にも「○○ぐら」なるポイントがいくつかあるので、現地語なのかもしれない。もっとも歩いている時は「『ぐら』といったら股ぐらぐらいしか思いつかん。でも蛇の股ぐらっていまいちイメージしにくい」とかアホらしい会話をしていたような気がする。

ちなみに案内板の英語はDaijagura RockではなくDaijagura Cliffである。この場合、英語の方が実用的のようだ。

周回コースに戻ったところで、今までどこにいたのか鹿の群に遭遇。これがまた図太くて、ガン見しても「鹿がおるぞ」と騒いでも「熊が出た」の声にも一向に動じない(人騒がせなマネはやめてください)。たぶん我々が、柵からこっちに出て来られないか、出て来ようとしないことを知っているに違いない。

第4区: 西大台隣接コース→???

「ここからのアップダウンは急峻」との警告があったが、まあ一般向けの警告かと思ってどんどん進むと、下り道のワイルドさはともかくとして、どこまで下りるのか不安になってくる。既に駐車場の標高を大きく割り込んでいるため、近い将来に下りた分だけ登り返さないといけない。やっぱり最低限高低差つきのガイドブックは見ておくべきであろう。

- ここからは原生林の趣

- 吊橋の下で休憩

- 150m下でこの水量

結局、150m下りてシオカラ谷を吊橋で渡る。かなりの水量のある谷ではあるが、よく考えたらここですら伊吹山より高いことに驚く。

プラス50mのつづら折れの石段を一気に登り返す。しばらく平坦路で歩きながら一息ついたあたりで、再び50mの石段が現れる。もしかしたらきっちり計算して作っているのかもしれない。

このあたりのスギゴケは、正直苔探勝路の苔よりも立派であった。

- 最後の登り石段

- スギゴケ

- またいつか来よう

最後に、昔ながらの樹林を残している緩勾配の区間をゆっくり50m登れば、駐車場のバス停裏に到着。本日の道程は9.1kmなり。

さて帰りは寄り道して、温泉でひとっ風呂浴びて帰ることにする。近辺で、日が暮れてからもやっている温泉といえばスーパー銭湯っぽい施設しか見当たらないが、さて津風呂湖と大宇陀のどちらにするか? といっても名前以外の情報がないので選びようがない。結局「同じ道を(なるべく)通らない」というポリシーにより近い大宇陀に決定。

絶景と温泉で充電、というより私についてはガス抜き完了(笑)。当分の間は(遠出に対する)禁断症状が出ないものと期待したい。あと大宇陀温泉については、温泉自体には文句はなかったけど、よく考えたら大宇陀は曽爾高原の時のために取っておいた方がよかったかもしれない。津風呂湖は、大峰山の帰りに寄ることにしよう。いつになるか知らんけど。

コメントフィード

トラックバックURL: http://iwashi06.dai-mine3.net/2010/11/08/%e5%a4%a7%e5%8f%b0%e3%83%b6%e5%8e%9f/trackback/